Friday 01 August, 2014 [長年日記] この日を編集

_ [Twitter] 2014年8月1日のつぶやき

- @hiroco2003 でもさすがに建設業に関しては復興事業を含めた補正予算の出しすぎが一番の問題ですね。特に安倍内閣での補正予算は余計でした。 posted at 17:10:04

- 今日はちょっと頑張れるかも。 posted at 08:46:35

- スカリーがコーラ売りと言われたように原田もマック売りと言われるのかも。 posted at 08:46:13

- RT @westinghouse565: 節子、原田はただの疫病神やで posted at 08:44:51

- RT @kishaburaku: 下妻物語を能年玲奈にやらせたいかも。このシーンの啖呵聞いてみたい。 www.youtube.com/watch?v=DXG2WE… posted at 08:44:39

- 雨が降るような話はどこかに行って今日も暑さだけが残るのかな。 posted at 08:44:29

Saturday 02 August, 2014 [長年日記] この日を編集

_ [Twitter] 2014年8月2日のつぶやき

- RT @PeriKazuko: 「今夜死ぬかもしれない」紛争続くガザ地区の様子を16歳の少女がTwitterで実況中継。日本が敗戦に近い頃の17歳の自分を思い出して涙が止まらない。同じように毎日死ぬのを待っていた。空襲に次ぐ空襲の日々。今はガザの虐殺が耐え難く心を砕く。何もできない自分を責める。 posted at 01:22:10

Tuesday 05 August, 2014 [長年日記] この日を編集

_ [Twitter] 2014年8月5日のつぶやき

- 国会議員が世襲化して現代の貴族になっているんじゃないのかな。いわゆるたたき上げの議員は減ったよね。 posted at 13:12:17

- RT @sunafukin99: 日本人ですら家に入れるのは抵抗がある人が多いのに外国人入れるって無理がありすぎだろ。それこそが庶民の感覚だよ。それが気に入らないのが意識の高いグローバルインテリってことか() posted at 13:11:21

- RT @sunafukin99: headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140805-…年明けにも外国人解禁 家事代行の普及に壁…業界、効果を疑問視 posted at 13:11:17

- 本当は中学校の数学でも証明問題以外でもある程度記述を意識した教育をしてほしいもの。 posted at 12:22:48

- 高校レベルの数学でも解き方が分からないんじゃなくて記述の仕方が分からないケースというのがあると思う。 posted at 12:21:44

- RT @horikawad: 論文の査読をすると気付くんだけど、悪い論文はほぼすべてデータ云々よりもロジックがおかしいんだよね。国語の能力は研究をやる上でいちばん重要かもしれない。 posted at 12:20:45

- STAP問題このあとの展開予想。おそらく再現実験についてはうやむやになって中止。小保方さんは懲戒なしで退職。再生医療関係の研究は理研から消える。理事長か理事が辞めるかもしれないがそこはどうでもいい。 posted at 12:20:17

- ここで小保方叩きとか理研の対応が、とか言っているのにはちょっと違和感を感じる。 posted at 11:53:40

- 私もそういう見方している。理研でSTAP細胞の研究したくて小保方さんを呼んで研究させて論文を書かせたわけでしょ。さらに新しい施設を作る予算も付いているというし。 posted at 11:51:57

- RT @ameayunon: 笹井副センター長はES細胞の権威で、iPS細胞がノーベル賞を獲得したことで焦っていた、そこへ小保方さんという天使が舞い降り、、、小保方さん一人であんな大事件起こせるワケない、って考えると、自殺を図ったことで「笹井副センター長の暴走だった」で納得できてしまうね。(´・ω・`) posted at 11:50:26

- RT @47newsflash: 兵庫県警は、理化学研究所の笹井芳樹氏の死亡を確認した。 bit.ly/17n4iz posted at 11:22:44

- RT @yjochi: 笹井氏に関し、ある確かな筋からある事を聞いたことがあるのだが、それが影響したのかも、という気がした。脇の甘さはあったようだ。これ以上は言わないし言えない。 posted at 11:06:08

- とりあえず某ブッダの本のネタになるのか。 posted at 10:51:26

- 遺書の内容次第かな。今回の問題への自信の関与をきちんと説明してあればいいけど。 posted at 10:49:37

- RT @mainichi_shakai: 理研:笹井芳樹副センター長、研究室で死亡 現場に遺書 - 毎日新聞 mainichi.jp/select/news/20… posted at 10:48:45

- RT @tbs_newsbird: 【速報】理研の笹井芳樹CDB副センター長が死亡、自殺の可能性 posted at 10:43:35

- RT @kyodo_official: 理化学研究所によると、 笹井芳樹 (ささい・よしき) 氏の秘書の机の上に遺書のようなものが置かれていたという。www.47news.jp posted at 10:43:21

- RT @sisiodoc: 笹井副センター長が死亡(時事通信) - Y!ニュース headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140805-… posted at 10:43:05

- RT @sisiodoc: <理研>笹井芳樹副センター長、研究室で死亡 現場に遺書(毎日新聞) - Y!ニュース headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140805-… posted at 10:43:00

- #つくばメロウ 「恋はみずいろ」誰だろう。 posted at 09:31:28

- 最近夢見が悪くて、なぜかいろいろ無理なことをやらさせれるので朝起きたときには疲れてしまっている。 posted at 08:59:28

- ちょろちょろと仕事の買い物をしているんだけど消費税8%は大きいなぁ。実質目減りだものね。 posted at 08:54:02

- 吉田証言と混同して、どこかの議員みたいに吉見先生をdisるバカが続出する予感。 posted at 08:49:11

- 今日も暑いが頑張りますか。 posted at 08:47:02

- 騒ぎになりそうな予感だけど、すでに証拠価値の無いとされたものを今さら否定しても大勢に影響はないので。 // 「済州島で連行」証言 裏付け得られず虚偽と判断 - 朝日新聞デジタル t.asahi.com/fh07 posted at 08:46:15

- 違ったかな。 posted at 08:44:07

- 私が読んだ聖書は「エリ、エリ、…」だったような。 posted at 08:43:59

- RT @ant_onion: #新約聖書読んで一番印象に残った語句が「エロイ、エロイ。レマ。サバクタニ」の人は挙手 posted at 08:43:33

Wednesday 06 August, 2014 [長年日記] この日を編集

_ [Twitter] 2014年8月6日のつぶやき

- しかしこの時期各部署からいろんなお知らせがくるんだが、こういうのってマッチポンプといわないのかな。 posted at 09:48:28

- 冷えたスパークリングをぐっと飲みたい。 posted at 09:45:07

- 今日も暑いが別に意味でも熱い日になるのかも。 posted at 09:37:25

- 朝日の捏造ガーという人ほど朝日新聞を評価していることに気がついていない。 posted at 09:36:48

- こういう人も分かっていないのね。朝日がそんなに影響力あるならほかの新聞なんて読まれていないことになるんだが。 posted at 09:36:23

- RT @yjochi: 朝日新聞は、主要国の有力紙、アメリカならニューヨーク・タイムズとかに、吉田証言は嘘でしたと、全面広告出すくらいすべきじゃないか。この問題を混乱、混迷させた責任は大きい。 posted at 09:35:43

Thursday 07 August, 2014 [長年日記] この日を編集

_ [PC][BSD] CF-T4にFreeBSDを (1)

PanasonicのLet's Note CF-T4があってずっと家人に使わせていたが、ご存知のようにWindows XPのサポート停止にともない使わせないようにしていた。WindowsVistaやWindows7に上げるにはちょっとスペックが心もとないし、そもそも家の中はMacとスマホで溢れてきているのでいまさらWindows機はいらない。でも小さくて軽いので捨てるにはちょっと惜しい。そこで今までノートPCにFreeBSDを入れたことがないので(正確にはインストールしたけどネットまわりで苦労したので消した。)とりあえず練習がてらに入れてみることにした。初めはUSBメモリにイメージを書き込んで起動すれば良いかと思い準備をしていたらCF-T4はUSBメモリからの起動はサポートしていなかった。ちなみにUSBに起動イメージを書き込むには

(追記予定)という手順でやる。

そこでやむなくCD-ROMにインストーラーを焼いて外付けCDドライブから起動した。最近9.3-RELEASEが出たので使おうとしたら国内のミラーにはBETAのイメージしかなかったので9.2-RELEASEのdisk1を焼いた。どうせ9-STABLEにするし。内蔵HDDが60GBと(最近にしては)小さく昔風にパーティションを分けたら途中でDisk FullになってしまったのでGPTで/パーティションのみの配置にした。

インストールについては特に問題なく終わった。次にネットワークまわりを設定するのであるがやや手間取ったのでまた改めて。

_ [PC][BSD] CF-T4にFreeBSDを (2)

さてFreeBSD 9.3-RELEASEをインストールしたCF-T4を再起動したらFreeBSDは無事に起動した。内蔵LANはrl0、無線LANはiwi0で認識されているようである。しかし

iwi_bss: You need to read the LICENSE file in /usr/share/doc/legal/intel_iwi/. iwi_bss: If you agree with the license, set legal.intel_iwi.license_ack=1 in /boot/loader.confということでそのままでは認識されないらしい。同じことは

# man iwiすると書いてあるが何らかのライセンスの元で使えるらしい。 ということで/boot/loader.confを作って

set legal.intel_iwi.license_ack=1 if_iwi_load="YES" if_iwi_pci_load="YES" wlan_scan_ap_load="YES" wlan_scan_sta_load="YES"を記入して再起動。

この後は少しググって、iwi0をwlan0として認識させるために/etc/rc.confに

wlans_iwi0="wlan0" ifconfig_wlan0="WPA DHCP"さらに/etc/wpa_supplicant.confに

network={

ssid="myssid"

psk="mypsk"

}

と記入する。

_ [Twitter] 2014年8月7日のつぶやき

- RT @naox_toku: 「株式会社 無職」で検索したらFBがあった、、。 posted at 08:36:10

- "これは隠しようもない事実なので、当方はfacebookの職業欄に「無職」と記入しているんだが、このたび「あなたの会社『無職』の所在地を入力してください」などとfacebookが聞いてきやがり、本当にこの際と..."... tmblr.co/ZTRRBy1NZc1Ap posted at 08:34:28

Friday 08 August, 2014 [長年日記] この日を編集

_ [PC][BSD] CF-T4にFreeBSDを (3)

これで無事に無線LANで接続できるようになったのでちまちまと環境設定する。最低限のpkgは入れないと思いまずはportsツリーの更新。$ portsnap fetch $ portsnap update $ portsnap extractとりあえずportmasterを入れてから適当にやっているとpkg_installは古いからPKGNGにしろと言ってくる。9.xもそうなっているのね、ということで

# pkg The package management tool is not yet installed on your system. Do you want to fetch and install it now? [y/N]: y Bootstrapping pkg please wait _http._tcp.pkg.FreeBSD.org Installing pkg-1.3.3: 100% Message for pkg-1.3.3: If you are upgrading from the old package format, first run: # pkg2ng pkg: not enough arguments Usage: pkg [-v] [-d] [-l] [-N] [-jということで切り替えた。|-c ] [-C ] [-R ] [-o var=value] [ ] For more information on available commands and options see 'pkg help'. # pkg2ng Converting packages from /var/db/pkg ...

_ [PC][BSD] CF-T4にFreeBSDを (4)

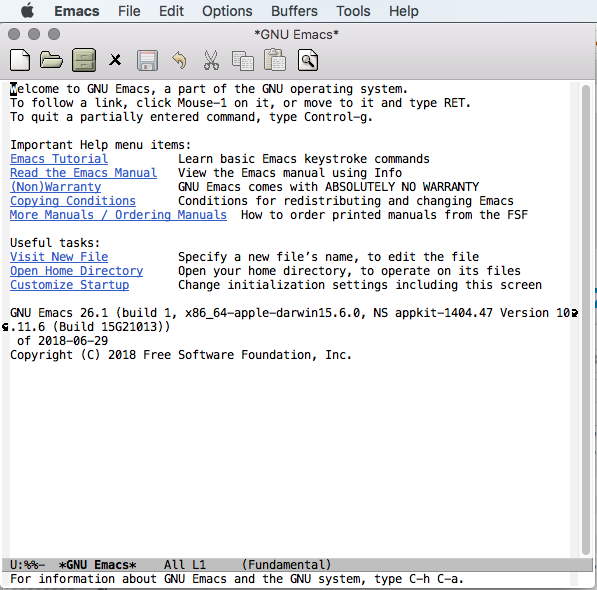

ということで/etc/make.confも作っていなかったので# make.conf CPUTYPE?=pentium3 CFLAGS= -O2 -fno-strict-aliasing -pipe # pkg system WITH_PKGNG=yes #WITHOUT_PKGNG=yes # # Emacs Version EMACS_PORT_NAME=emacs24 # # emulators/linux_base-f10 OVERRIDE_LINUX_BASE_PORT=f10 OVERRIDE_LINUX_NONBASE_PORTS=f10 # DEFAULT_VERSIONS= perl5=5.16 ruby=1.9 python=2.7 python2=2.7 python3=3.3 firebird=2.5 php=5.5 mysql=5.6 apache=2.4 #あたりを書いておいた。 さてとりあえずx11くらいは動かそうと

$ portmaster x11/xterm x11/twm editors/emacsを仕掛けておいた。

.

.

.

.

.

しかしキーボードが壊れているようで勝手にCAPS LOCKがONになる上に、左Ctrlが効かない。CtrlについてはBIOSで[fn]キーと入れ替えられるが、CAPS LOCKはちょっと面倒になる。

ということでこの機体はあきらめるしかないかな。とりあえずWi-Fiへの接続の仕方が勉強できたことでよしとしますか。

_ [PC][BSD] CF-T4にFreeBSDを (5)

キーボードがおかしいと思ったら、CtrlとCAPS LOCKが入れ替わっていただけだった。BIOSじゃなくてキーボードマップのせいなのかな。もっとも私はUSキーボード派なんでus-asciiにしてキートップを無視するというのもありかな。ということでこの作業はもうしばらく継続ということで。

とりあえずX11を動かしてEmacsで日本語を入力できるように新しめの設定を試してみますか。

_ [PC][BSD] CF-T4にFreeBSDを (6)

順番が適当だがsubversionが入ったので9.3のsrcを取ってみる。ちょうど/usr/srcが空だったので。svn co svn://svn.freebsd.org/base/releng/9.3 /usr/srcmakeする前にX11を動かす最低限度を知りたいのでtwmとxtermに加えてとりあえず

portmaster x11-server/xorg-serverしてみますか。

と思っていたらx11/xorg-minimalというのがあるようで。

_ [Twitter] 2014年8月8日のつぶやき

- 不眠とか露骨に症状が出始めたらかなり進んでいるということ。その前に気付ければいいんだけど。 posted at 13:36:45

- 内科の医者に言っても神経痛でしょうかね、となってしまう。 posted at 13:35:41

- なんか足が筋肉痛とか脇腹が痛いとか私の場合はそういう傾向かな。 posted at 13:35:23

- 特に不調がまず体に出る「仮面うつ病」だとなおさらその傾向になる。 posted at 13:34:26

- RT @hennaojisan: うつ病のいちばん怖い所は「自分でも甘え」と思う事である。 posted at 13:33:58

- 株も下がっているしいいことないね。 posted at 11:31:41

- RT @keyaki1117: 日経平均 (08日前場終値) 14,776.88円 -455.49円 posted at 11:31:30

- 気がついたら雨が降ってきてた。まじめに仕事しろってことか。 posted at 11:29:00

Saturday 09 August, 2014 [長年日記] この日を編集

_ [PC][BSD] CF-T4にFreeBSDを (7)

X11の設定がどうもイマイチうまくいかないのでいったん切り上げてbaseを9.3にすることにした。 srcはとってきてあったので定石通りに# make buildworld && make buildkernelを仕掛けて寝た。compileはさすがにちょうど一晩かかったようで。

# make installkernel (reboot) # mount -u / # mount -a # mergemaster -p # make installworld # mergemaster -UPiF (reboot)ときて無事に

# uname -v FreeBSD 9.3-RELEASE #0 r269714: Sat Aug 9 05:23:04 JST 2014となった。 さて次は?

_ [PC][BSD] CF-T4にFreeBSDを (8)

とりあえずbaseも9.3になったことだし、気を取り直してX11の続きに戻る。 まずはx11/xorg-minimalをinstallしたあと# X -configureで仮のxorg.confを作ってみた。しかしどうもうまくいかないので確認してみたらマウス(トラックパッド)のドライバがpsm0になっているが、それがsysmouseにリンクされていない。xorg.confの中の

Section "InputDevice"

Identifier "Mouse0"

Driver "mouse"

Option "Protocol" "auto"

Option "Device" "/dev/sysmouse"

Option "ZAxisMapping" "4 5 6 7"

EndSection

でsysmouseをpsm0に書き換えて無事にX11は起動した。window managerはtwmでもよかったがfluxboxがそこそこのパフォーマンスで動きそうなので使うことにした。

そのあとはshellとしてbashやzsh、X11では日本語フォントとmltermなど、emacsと日本語入力のanthy,scim,ibusなどを入れてみた。日本語関連は何が一番いいのかよく分からないのでいくつか試してみたい。_ [PC][BSD] CF-T4にFreeBSDを (9)

Unix系で音を鳴らすのはしばらくやっていなかったのでどんなものかと、mpg123で適当なファイルを再生してみたら音がなったのでサウンドは何もしなくてOKということで。% cat /dev/sndstat FreeBSD Audio Driver (newpcm: 32bit 2009061500/i386) Installed devices: pcm0:midi関係は今さら手を出したくはないし音源も持っているわけでないのでスルー。(play/rec) default

今のところはX11でキーマップが101に戻ってしまうのが問題だけどゆっくり解決しますか。

Sunday 10 August, 2014 [長年日記] この日を編集

Monday 11 August, 2014 [長年日記] この日を編集

_ [PC][BSD] CF-T4にFreeBSDを (11)

ふだんも使っているけど、特に環境設定中に便利なtmuxの設定。.tmux.conf # base settings ## allow utf8 set-window-option -g utf8 on ## disable ESC delay set -s escape-time 0 # key mappings ## vi binding set-window-option -g mode-keys vi ## set prefix (^T) unbind C-b set -g prefix ^T bind a send-prefix ## last window (^t) unbind ^A bind ^t last-window ## reload config (r) bind r source-file ~/.tmux.conf; display-message "Reload Config!!"Shellはなかなかこれといったものが決まらないけど

.cshrc

setenv EDITOR vi

#setenv PAGER jless

setenv PAGER lv

setenv BLOCKSIZE K

setenv EXINIT 'set ignorecase showmode showmatch'

setenv LESSCHARSET utf-8

#setenv LESS=iM

setenv FTP_PASSWORD mimamura@tim.hi-ho.ne.jp

#setenv TMPDIR /tmp

setenv LC_TIME C

#setenv LC_CTYPE ja_JP.eucJP

#setenv LC_CTYPE C

setenv LC_CTYPE ja_JP.UTF-8

#setenv LC_ALL ja_JP.eucJP

setenv LC_ALL ja_JP.UTF-8

#setenv LC_ALL C

#setenv LANG ja_JP.eucJP

setenv LANG ja_JP.UTF-8

#

if ($?prompt) then

# An interactive shell -- set some stuff up

set filec

set history = 100

set savehist = 100

set mail = (/var/mail/$USER)

alias ff 'find . -name "\!*" -print'

set fignore = (\~ .o)

set notify

set prompt = "`hostname`% "

if ( ${?tcsh} ) then

## tcsh settings

alias ls ls-F

bindkey ^R i-search-back

bindkey ' ' magic-space

complete cd 'p/1/d/'

set autocorrect

set autolist = ambiguous

set complete = enhance

set correct = all

set histdup = erase

# set prompt = '%n@%m%~%# '

set prompt = '%n@%m%~%# '

set promptchars = '%#'

set rmstar

set symlinks = expand

endif

endif

#

以下は日本語入力関係

zsh関係の設定はまだはっきり決まらず。

Tuesday 12 August, 2014 [長年日記] この日を編集

_ [PC][BSD] CF-T4にFreeBSDを (12)

いったんうまく動いたCF-T4上のFreeBSDだけどXがおかしくなったので、構築し直すことにした。ついでに欲を出してパーティションを切ってみた。せっかくなのでportsでcompileするのも時間ばかりかかるので、pkgを利用してみた。conflictをcheckして入れ替えてくれるなど親切なのかおせっかいなのか分からないけど便利ではあった。しかし突然のdisk fullになってしまった。調べてみたらdownloadしてきたpkgは/var/cache/pkgに貯まっていくので昔の感覚で/varを切っていると足りないようだ。このあたりはportsシステムの肥大化とともに進んできているような。

pkgが落とせないのは構わないが/var/logが死ぬのは困るので、きちんとやるのであればpkg関連だけ別パーティションにしたほうが良いのかな。あるいは/usr/ports/packagesあたりに入れるとか。UNIXについては新参者なのに/と/usrにはあまり書き込みしたくないという古い感覚があるので。いずれにしてもHDDはそれなりに余裕があるんで/varも大きめに取ることにしますかね。

Friday 15 August, 2014 [長年日記] この日を編集

_ [Twitter] 2014年8月15日のつぶやき

- 開店待ち (@ 御殿場プレミアム・アウトレット (GOTEMBA PREMIUM OUTLETS) in 御殿場市, 静岡県) www.swarmapp.com/snobbie/checki… posted at 09:16:58

Wednesday 20 August, 2014 [長年日記] この日を編集

_ [LaTeX] LaTeXはまだまだ使える。

昔から論文の原稿についてはLaTeXを使ってきていたが、最近は他人と一緒に資料を作ることがほとんどなくなったせいかやたらとLaTeXを使いたくなってきた。知識が10年くらい前のままでどちらかというとベースはLaTeX2eなのにカスタマイズはLaTeX2.09のころの手法を使っていた。いろいろ検索していると新しくて便利なPackageがあることに気づいて使ってみるとまだまだ便利だというのを実感して基本的には書類のたぐいはLaTeXで作ることにしている。 個人的な見解だけど以前はdviから出力するのにdvipsを使ってPostScriptにするのが主流だったように思うが、PDFが普及してdviからPDFを作ることができるようになったので出力を人に渡しやすくなった。PDFの内部構造のことはよく分からないけどAdobeだからPostSCriptとの相性が良かったのだろう。PDF自体もISOになっているし。世の中のデファクトスタンダードはMicrosoft Officeで、フォームなどを作るのは便利ではあるけどちょっとしたことでずれたりするので正直なところ使いにくい。 HTMLを知っている人ならLaTeXを使うことはそれほど難しい話ではないし、古い技術だけどまだまだ広まってほしいものである。とりあえずの情報源としてまずは

を見るのがいいと思う。_ [LaTeX][Mac] MacでのLaTeXの思い出

誰かが同じように書いているかもしれないけど、とりあえずこれまでLaTeXを使ってきた思い出話でも書いておこうか。最初にMacでLaTeXを使ったのはOS8あたりの時代かな。そのころにあったのは慶應義塾大学の内山先生が作られたアプリケーションが唯一の選択肢だったように記憶している。現在はほとんど活動されていないようだけど、もともとsource codeで配布されていたものをMac上の開発環境であるCodeWarriorか何かを使って精力的に開発されていた。たぶんMacのシステムがPowerPCからIntelに変わったあたりで手を引かれたというか、MacOS XがUNIX環境と同じであることからセットアップの方法を記事にされていた。エディタはJEditを使っていてDrag & Dropも途中からで来ていたように思う。ただdviのviewerであるxdviが私の環境では不安定だったのでどうしていたのか。PostScriptプリンタを用意してdvipskで印刷できたのは覚えているのだが。

そのころに私が参考書としていたのが、「てくてくTeX」と東北大学の岩熊先生が作られていたドキュメントが主なものだったように思う。あとはUNIX MAGAZINEを購読していたのでもしかすると何か記事を読んでいるかもしれない。そのあたりではそれほど積極的にはLaTeXを使っていたわけではないが、Canvasで図を書いて取り込むということができていたので論文の原稿は書いていたような気がする。

そのあとしばらくはどういう使い方をしていたのかはっきりとした記憶がないが、アプリケーションは熊本学園大学の小川先生が開発されていたアプリケーションを使うようになっていた。そのころにはAdobeのAcrobatが使われるようになっていて、dvipskで出したpsファイルをDistillerでPDFにするということもやっていた。

たしかこの前後のことだったけどベースとなっていたLaTeXのditributionであるteTeXが開発を止めるので替わりをどうするのかとかどうとか話があったけどきちんと追っていないのでよく覚えていない。

Thursday 21 August, 2014 [長年日記] この日を編集

_ [Twitter] 2014年8月21日のつぶやき

- RT @FreeBSDHelp: The #FreeBSD Ports Tree is 20 years old today, what an EPIC milestone! svnweb.freebsd.org/changeset/doc/… Celebration video: www.youtube.com/watch?v=LiFq5D… posted at 14:12:57

- その点天皇皇后両陛下は観劇などの行事を取りやめたそうで。やっぱり見ているものが違うんでしょうね。 posted at 11:57:34

- 総理がゴルフやっているのはいいとしていったん東京に戻ったらそのままいればいいのにまた逆戻りというのがどうも子供じみているようで。 posted at 11:56:04

- HDDのアイコンは出しているけどね。 posted at 10:29:26

- 私はデスクトップにはショートカット/シンボリックリンク/エイリアス以外のものがあるのは嫌いです。 posted at 10:28:51

- だからみんなデスクトップにファイルを並べるのか。 posted at 10:27:56

- GUIは確かに使いやすいけどフォルダ階層を深くするとそこにたどり着くまでが大変。Shellだと補完が効くから少々深くても問題ない。 posted at 10:27:30

- 大学の端末室ではWindowsとLinuxのデュアルブートになっているところもあるし。UNIXは使えなくてもLinuxは使える学生はそこそこいるんじゃないかと(違 posted at 10:25:10

- MS-DOSを使える学生は確かに激減しているよね。と言う話。 posted at 10:23:38

- RT @juangotoh: こりゃUNIXというより、CLI環境のリテラシーの優先順位が下がってるってことじゃないかと / 他67コメント b.hatena.ne.jp/entry/d.hatena… “Unix を使える学生は急速に減っている - 武蔵野日記” htn.to/oSSbYt posted at 10:23:12

Friday 22 August, 2014 [長年日記] この日を編集

_ [Twitter] 2014年8月22日のつぶやき

- 労働安全衛生法を読むと意外なものにもきちんと規定があってちょっと笑えるんで。トイレの数とかも決まっています。 posted at 18:31:08

- 労働安全衛生法の規定のように、見込まれる従業員数によって商業ビルには保育用スペースの設置をを義務づけるとかできないものかな。// イオン、商業施設に従業員向け保育所 社外にも開放 - 朝日新聞デジタル t.asahi.com/fm7k posted at 18:30:23

Saturday 23 August, 2014 [長年日記] この日を編集

_ [Mac][BSD] MacBookにFreeBSDを (1)

懲りずに型落ちマシンにFreeBSDを入れる話題を続けてみる。

手元にあるもので古いマシンとしてはMacBookの黒いのがある。InfoをみるとMacBook2,1となっている。そこそこのパフォーマンスはあるがOS Xも10.6.xまでしかインストールできない過去のものとなっている。サブのWindowsマシンとしてWindows XPをいれていたがそれもサポートが切れたのでWindows Visitaに切り替えてみたが動きが鈍い。

そこでFreeBSDの出番となるが、MacBookでFreeBSDを動かすこと自体はそれほど難しいことではないようである。問題はOS Xを残すためにパーティションを分けるとするとややこしいかもしれないようである。前回使った9.2-RELEASE/i386のCDで起動してみたらパーティショニングのところまでは無事に進んだ。ちなみにCDから起動するにはoptionキーを押しながら起動すると起動ディスクが選べることはメモしておこう。検索するとFreeBSD 8.x時代の記事がいくつか見つかっているのでとりあえず読んで情報収集しましょうかね。

Monday 25 August, 2014 [長年日記] この日を編集

_ [Mac][BSD] MacBookにFreeBSDを (2)

とりあえずMacBookをPCと同じと見なして普通にインストールしてみた。とりあえずインストールは終わったものの再起動するとHDDが見つからないようで起動しなかった。これはある程度予想していたことだけどやはりBoot周りが鬼門なのかな。とりあえず久しぶりにSnow Leopardのディスクをとりだしてきてクリーンインストールした。HDDを二つのパーティションに分けて前半分にSnow Leopardで、後半分はとりあえずFATでフォーマットしておいた。ここにGPTじゃなくてMBR Sliceでも起動できるのかな。そのあたりがよく理解できていない。

Tuesday 26 August, 2014 [長年日記] この日を編集

_ [Mac][LaTeX] MacでLaTeXをつかうには。

MacでLaTeXを使うのであればとりあえず先日書いたTeX Wikiをみるのがいい。現状ではMacTeXという名前でTeX Liveを使うのが事実上の標準となっている。TeX Liveはアプリケーションとしては大きくてスペースも必要であるが必要になりそうなものは既に含まれているいわゆる「全部入り」なのでそういう点では使いやすい。また細かいアップデートについても専用のUtilityが付属しているので簡単に追随できる。ただサイズは大きいので取ってくるにはBitTorrentを使うか、または国内のmirror serverから取ってくることをお勧めする。メインであるThe TeX Users Group (TUG)に掲載されているミラーサイト以外にもCTANをmirrorしているところはあるのでできるだけ近いところから取ること。私はいまはほとんどobsoleteな扱いとなっているRing Serverから取っている。 http://www.ring.gr.jp/pub/text/CTAN/systems/mac/mactex/が最適だと思う。_ [Mac][LaTeX] TeX Liveのinstall

Mac上でのTeX Liveのインストールに関しては普通のアプリケーションと同じなので特に書くことはない。ただサイトによってはGhostscripsのバージョンがどうとか書いているところもあるが、それをやるにはUNIX系のコマンドをinstallするためのMacPortsなどを使わないといけなくて面倒なのでデフォルトで済ませてしまった。インストールが終わればLaTeXは自由に使える。

ターミナルからコマンドラインで使うこともできるし、それが苦手ならTeXShopやTeXworksなどのいわゆるGUIのアプリケーションを使えばよい。

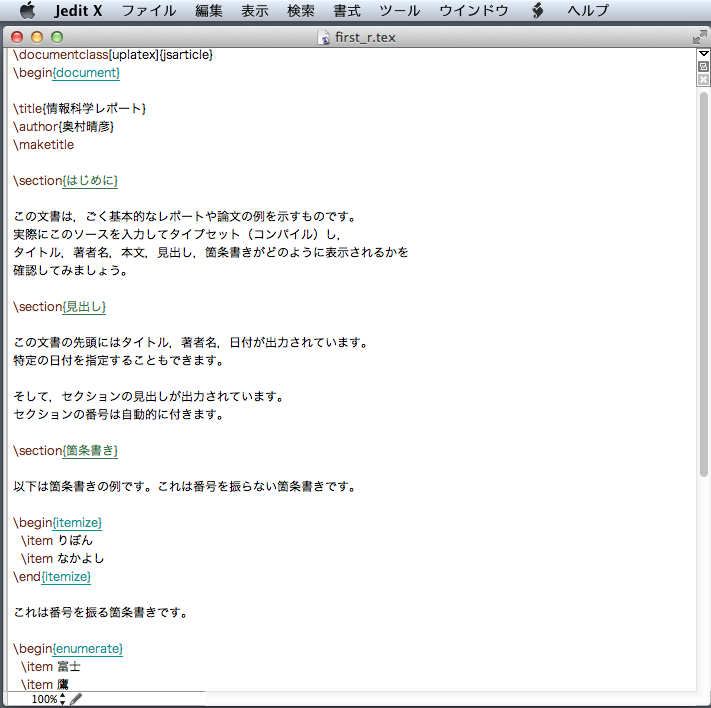

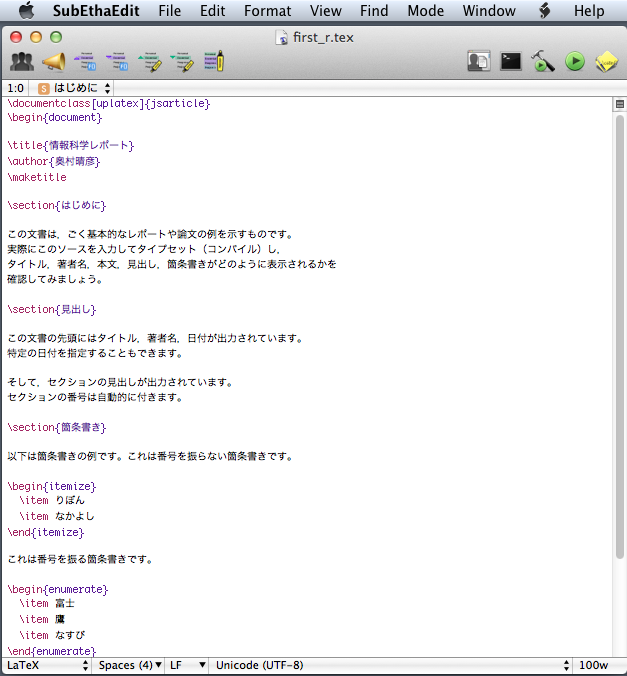

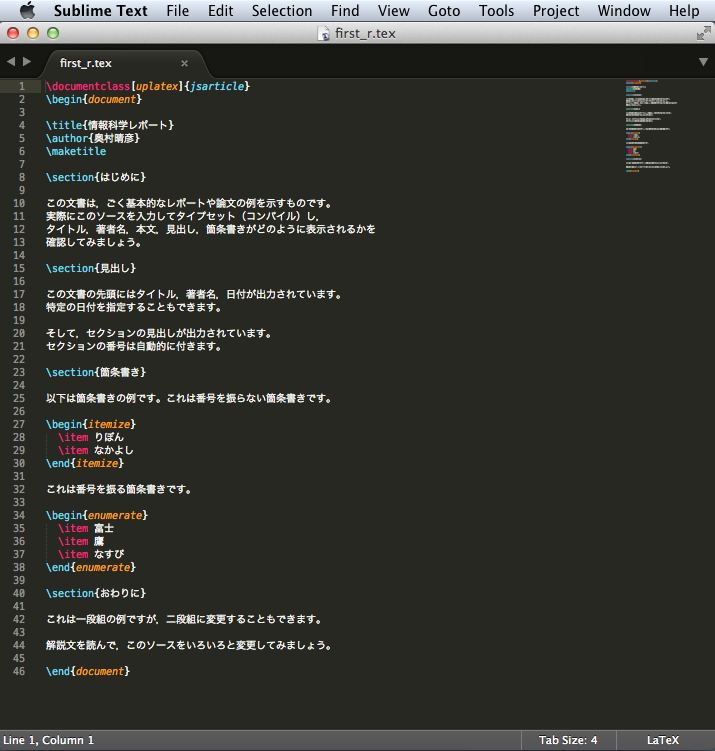

_ [Mac][LaTeX] TeXファイルの編集

前項で述べたようにTeXShopやTeXworksのようにTeX専用のエディタともいうべきアプリケーションを使うのであれば何も悩まなくてもいいのであるが、凡人である私などは「弘法筆を選ばず」とはいかなくてどうしても使いやすいエディタを探してしまう。TeXファイルは基本的にテキストファイルなのでいわゆるテキストエディタであれば何でもかまわない。Windowsでいえばメモ帳、Macでいえばテキストエディットなど標準で付属してくるもので充分であるのは間違いではない。しかしそれでは不便なこともあって、これまでいくつかのエディタを使ってきた。- Jedit X

- SubEthaEdit

- Sublime Text

Wednesday 27 August, 2014 [長年日記] この日を編集

_ [Mac][LaTeX] 今まで使っていたエディタ

- Jedit X

- SubEthaEdit

- Sublime Text

OSX以前からわりと長いこと使っていたエディターである。日本の作者が作っているだけあって文字コードの自動判別など日本語の編集には向いてると思う。ソースコードやスクリプトなどファイル内容によりキーワードに着色するなどの機能も備えている。

たまには違うエディタを使いたいと思って見つけたエディタ。機能的にはJedit Xなどとあまり変わらないが、グループでの編集もできるらしい。

業界ではずいぶん前から話題になっていたらしいが、最近使いだしたのがこれ。機能的には他のエディタと比べて特別に優れているというわけではないが何となくなじみやすいというか。

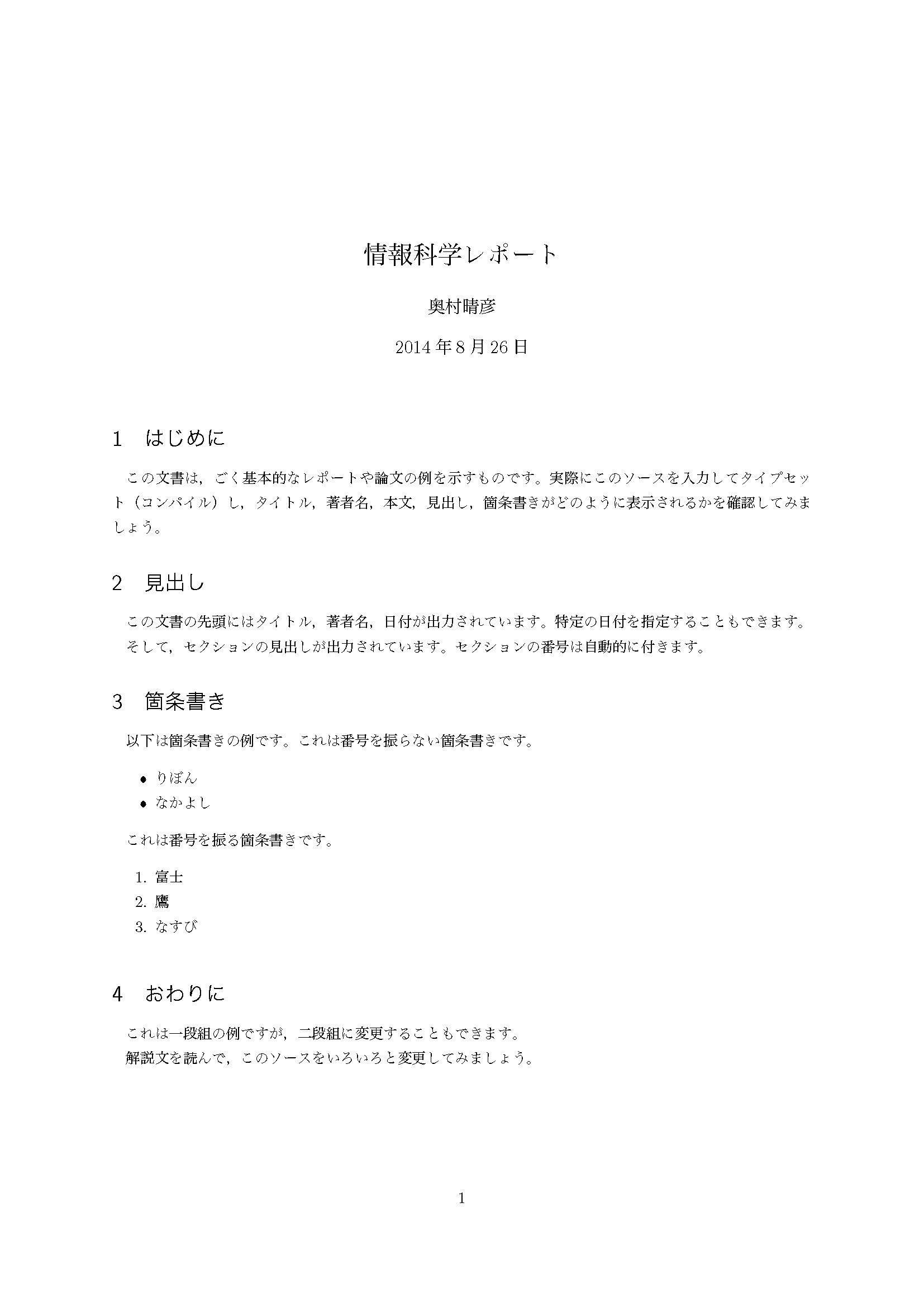

_ [Mac][LaTeX] 簡単な書類の作り方

LaTeXは論文とか本とか大部のものを作るというイメージがある人もいるかもしれないし、一枚紙の報告書などはかえって作りにくいと思っている人もいるかもしれない。基本的な使い方はいろいろなサイトで紹介されている。たとえば何度か紹介しているTeX WikiでもTeX入門/レポートとして

\documentclass[uplatex]{jsarticle}

\begin{document}

\title{情報科学レポート}

\author{奥村晴彦}

\maketitle

\section{はじめに}

この文書は,ごく基本的なレポートや論文の例を示すものです。

実際にこのソースを入力してタイプセット(コンパイル)し,

タイトル,著者名,本文,見出し,箇条書きがどのように表示されるかを

確認してみましょう。

\section{見出し}

この文書の先頭にはタイトル,著者名,日付が出力されています。

特定の日付を指定することもできます。

そして,セクションの見出しが出力されています。

セクションの番号は自動的に付きます。

\section{箇条書き}

以下は箇条書きの例です。これは番号を振らない箇条書きです。

\begin{itemize}

\item りぼん

\item なかよし

\end{itemize}

これは番号を振る箇条書きです。

\begin{enumerate}

\item 富士

\item 鷹

\item なすび

\end{enumerate}

\section{おわりに}

これは一段組の例ですが,二段組に変更することもできます。

解説文を読んで,このソースをいろいろと変更してみましょう。

\end{document}

このそっけない出力を見てここからどうしたら自分の望む形式にすればいいのかが分からない人が大半で、ここであきらめているような気がする。要領のいい人は検索してみるけど自分の思い通りの情報を手に入れるにはそれなりの労力がいる。ということで「車輪の再発明」でしかないかもしれないけど ここ二三年でそれなりにLaTeXを使ってきた私が新しく得た知識を中心に覚え書きとして残しておこうと思う。

_ [LaTeX] 文書の余白はgeometryパッケージで

ワープロソフトを使ったときでもまず最初に設定するのが余白である。LaTeXでは以前は以下のように直接マージン関連の変数に値を入れるような設定をしていたことが多いと思う。

\addtolength{\oddsidemargin}{-.875in}

\addtolength{\evensidemargin}{-.875in}

\addtolength{\textwidth}{1.75in}

\addtolength{\topmargin}{-.875in}

\addtolength{\textheight}{1.75in}

\usepackage[a4paper,width=160mm,height=240mm,centering]{geometry}

Thursday 28 August, 2014 [長年日記] この日を編集

_ [LaTeX] 文書の表題部分はtitlingで

LaTeXが使いにくいと思われるのはおそらく表題部分をいじりにくいというのが理由として大きいのではないかと思う。通常は文書の冒頭で\maketitleというコマンドを使うが、オプションが無いために表題と名前と日付がセンタリングされて並ぶだけのものになってしまう。

たとえば\maketitleはarticle.cls内では

\def\@maketitle{%

\newpage

\null

\vskip 2em%

\begin{center}%

\let \footnote \thanks

{\LARGE \@title \par}%

\vskip 1.5em%

{\large

\lineskip .5em%

\begin{tabular}[t]{c}%

\@author

\end{tabular}\par}%

\vskip 1em%

{\large \@date}%

\end{center}%

\par

\vskip 1.5em}

\fi

\usepackage{titling}

\pretitle{\begin{center}\LARGE}

\posttitle{\par\end{center}\vskip 0.5em}

\preauthor{\begin{center}

\large \lineskip 0.5em%

\begin{tabular}[t]{c}}

\postauthor{\end{tabular}\par\end{center}}

\predate{\begin{center}\large}

\postdate{\par\end{center}}

_ [LaTeX] 名前に所属を含めたい。

簡単な書類でも名前の他に部署や所属などを書くことが多い。簡単に済ませる方法として文書の作者を記入するときに

\author{Watasshino Namae \\ Watasino Busho}

\authorと\affilという形で名前と所属が分けられる上に学術論文などで複数人が作者となっている場合に

\usepackage{authblk}

\author{author1}

\author{author2}

\affil{affil1}

\author{author3}

\author{author4}

\affil{affil2}

\usepackage{authblk}

\author[1]{author1}

\author[1]{author2}

\author[2]{author3}

\author[2]{author4}

\affil[1]{affil1}

\affil[2]{affil2}

Saturday 30 August, 2014 [長年日記] この日を編集

_ [LaTeX] \section,\subsectionのカスタマイズ

前項は表題部分のカスタマイズであったが、\sectionや\subsectionで表示される部分のカスタマイズについても以前はclassファイルから該当部分を抜き出して書き換えるということが行われていた。しかし現在はtitlesecパッケージを用いるのが安全である。 簡単に使うには以下のように該当する部分に対して文字サイズや修飾を入れるだけでいい。

\usepackage{titlesec}

\titleformat*{\section}{\bfseries \large}

\titleformat*{\subsection}{\bfseries}

_ gaku [input や includeでコンパイルする時にダブルスペースの命令がきかないのですが、 良い対処法をご存知でした..]

_ BLOG主 [遅くなりましたが、<http://onozaki.org/d/?date=20141203#p01>に書いてみました..]